🌀 導入

東京湾サワラキャスティングでは、ブレードジグを沈めて巻いて食わせる釣りが主流。

でも、PEラインの太さやブレードの有無によって、沈み方は大きく変わる。

計算上、どのくらい違うのか、AI(五十六)と導き出してみた。

⏱ 沈下速度の比較(Time to Bottom)

以下の条件で、沈下を計算。

- 水深:20m

- ジグ:50g

- ライン:PE1.2/1.5/2.0号

- ブレード:あり/なし

- 計測時間:30秒

結果はこちら👇

✅ 細いPEほど早く沈み、底に長く滞在する。

※ブレードの形状(コロラド/ウィロー)によっても沈下速度は異なる。

今回の数値は、一般的なブレード付きジグ(平均的な抵抗)を想定したもの。

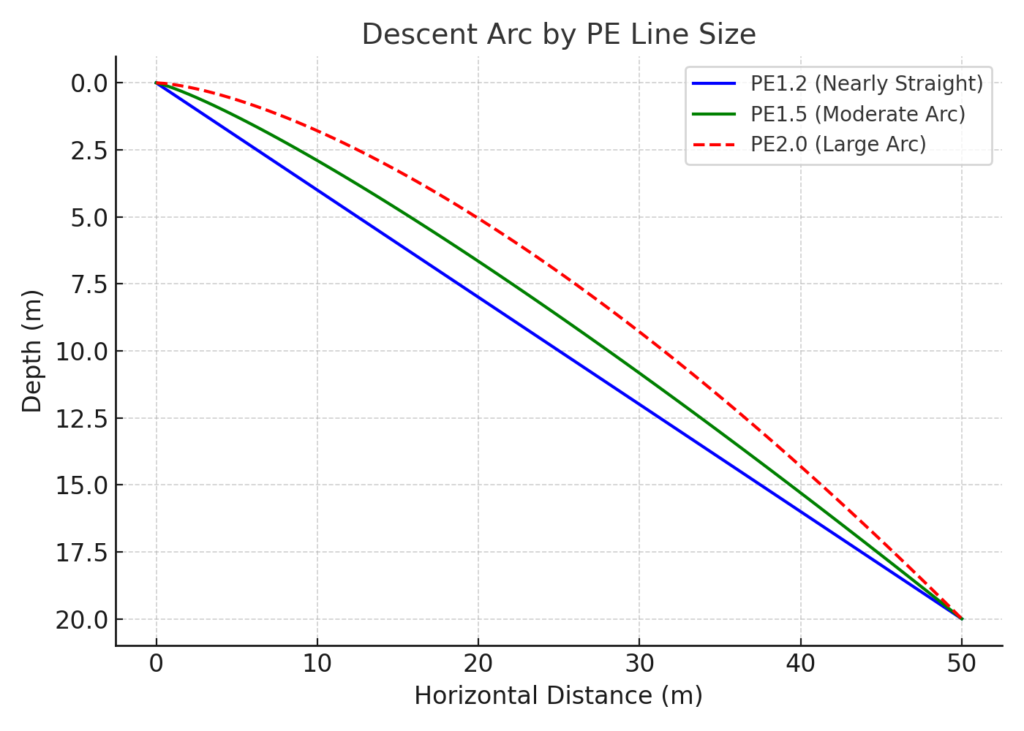

🌀 弧の違い(Arc Shape)

太いラインほど水の抵抗を受けて大きな弧を描く。一方、細いラインは抵抗が少なく、ほぼ直線的に沈む。

下の図は、PE号数ごとの沈下軌道(Arc Shape)を可視化したもの。

細糸は弧が小さく、狙いのレンジに早く入る。逆に、太糸は弧が大きく、レンジ到達が遅くなる。

🧾 まとめ

- 細糸:早く沈む/弧が小さい/チャンスが長い

- 太糸:沈みにくい/弧が大きい/チャンスが短い

風や潮流などの要素も加わるが、ライン選びの目安として知っておくと有利かと思う。

✅ 結論

「沈下速度」と「弧の大きさ」は、PE号数で決まる。

次回予告:「なぜ沈まないのか?ブレードの抗力と揚力」

キラキラと回転するブレード。「アピール力」の反面、“沈まない”原因にもなっている。

ブレードが生むのは「抗力」と「揚力」。

水流を受けて、ジグ全体に浮き上がる力が働く。その結果、沈下速度は遅くなり、底レンジの滞在時間は短くなる。

次回は、この「ブレードの抵抗」を数値でシミュレーション。

🌀コロラド vs ウィロー、どちらが沈みにくい?

📈 回転数や面積の違いが、どれほど沈下に影響するのか?

“見せる”と“沈める”のバランスを、物理的に検証してみようと思う。